2021年7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称《意见》),旨在有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担(以下简称“双减”)。

作业不仅仅是诊断评估学生已经掌握知识技能的评价过程,也是反映学生自主学习的过程,对作业的优化可以有效提升学习效率,更是对“双减”的有效落实。

如何充分发挥作业的诊断、巩固、学情分析功能,系统设计符合各年龄特点和学习规律、体现素质教育导向的基础性作业,同时要注重分层、弹性和个性化的作业。下面就结合小学语文统编教材谈谈“双减”背景下的小学语文作业优化。

一、基于课标与学情,优化作业内容

1.选择适切内容

《语文课程标准》是国家语文课程的基本纲领性文件,是国家对语文课程的基本规范和质量要求,课程标准在教材编写、教师教学、评价学生中具有指引性的地位。作业是教师教学的有机组成部分,是对学生在学习过程中掌握知识技能情况的诊断、评估、评价的过程,同样应将《语文课程标准》作为设计依据。因此,教师布置作业时要紧扣课程标准,以帮助学生完成学习任务和掌握教学内容为目的布置作业,不随意拔高要求,保证作业的适切性。

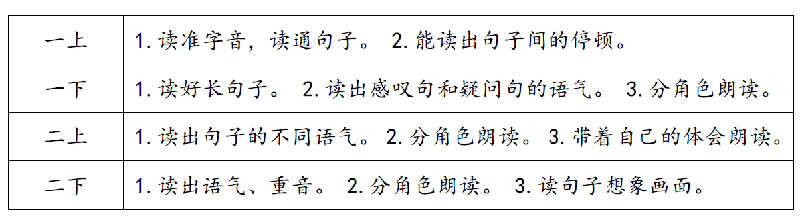

例如课程标准中关于朗读不同学年(学期)的核心能力要求是不同的,以设计第一学段的朗读作业来说,就要根据各学期的能力要求来制定,即使同一篇朗读内容,在不同阶段的朗读要求也是不同的(如下表)。

适切合理的朗读要求,使学生的朗读作业成阶梯递进的形式,学生的朗读能力会得到不断的提升,因此适切的作业要求更有助于学生各方面能力的养成。

2.凸显重点内容

统编版小学语文教材采用双线组元的方式即“人文主题”和“语文要素”两条线索相结合的方式组织和编排单元内容,教材所蕴含的丰富的语文要素,是语文各教学活动的本源。不同的语文要素明示了不同阶段的学习目标,在教学时教师会认真解读要素,设计与实施有效的课堂教学,在作业的设计时只有落实了语文要素,对于课堂的学习成效才能起到一个有效的检测,因此在作业设计时同样要以语文要素为准绳,设计与语文要素相关的训练点,这样学生就能在自主的作业中对语文要素再一次认知、感悟,更有助于学生语文素养的形成。

3.设计分层内容

基础教育课程改革将“以生为本”作为核心理念,凸显着学生在基础教育中的地位。在教育教学的过程中,学生是各类活动、各项内容设计的出发点和归宿,也是设计的核心,因此在设计作业时要遵循“以生为本”的理念,凸显学生是作业的主体。

学情是多样化的,与之对应的教学内容包括教学过程、作业设计、反馈评价等是多元的,教师处理的方式也是不同的,因此同一个年级的不同班级会呈现截然不同的教学效果。日常教学中,教师通常会以教研组为单位开展集体作业设计,这样的作业确实符合课标、符合年段的要求,但不一定符合教师各自班级的情况。因此在年级集体设计的基础之上,教师应该根据自己班级的实际学情,进行调整或进一步的优化,使之更匹配本班学生的主体和基础层面。

学生是独立的个体,学习的兴趣、基础、方式、能力等都存在着不同,即使是在同一个学习环境中,所呈现的学习结果也是大相径庭。因此,教师在设计作业时,还需尊重学生间的个体差异,充分考虑学生个体的学情,设计分层的作业,以满足不同学生的学习需求。

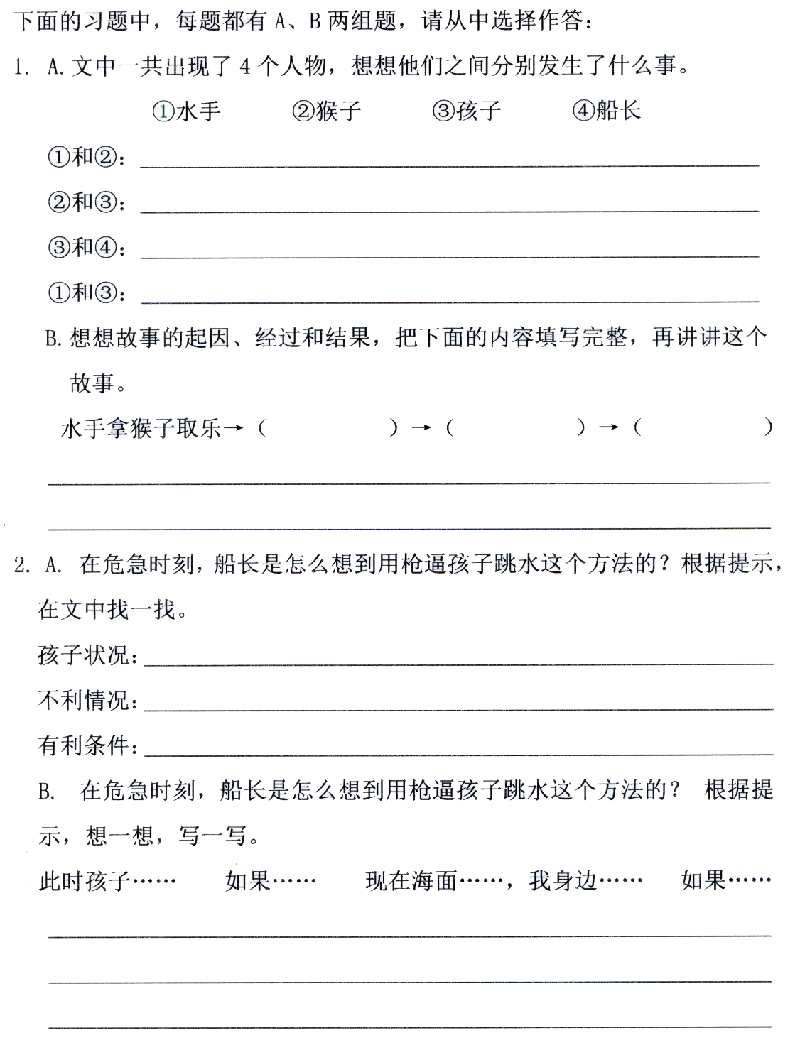

例如在五年级下册《跳水》一课的作业中,分层设计了这样的作业:

在此分层设计中,考虑到学生提取文章信息和概括能力的差异,A组题都是给学生一定的坡度和扶手,使学生在作答时有一定的方向性和思考性,而B组题需要学生通过自己独立的思考,提取重要信息并进行语言的组织,有着更高的要求。这样的分层作业设计让不同能力的学生自主选择,既起到了作业的检测、反馈作用,也是对学生的思维能力有一个很好的训练。

二、多渠道融合,优化作业形式

1.活动探究式作业

活动探究是学生获得感受、认知、经验等的最好方式,平时课堂的教学活动都是在教师的有序组织下进行的,学生缺少了自主的探究体验,这会限制学生的个性化发展,因此可以适时地设计一些活动探究式的作业,增加学生探究的机会,在完成作业的同时,锻炼他们的各项能力。

如在《肥皂泡》一课中,设计了“回家试试吹吹肥皂泡,并说一说吹的过程和体会。”让学生在自主地探索中对吹肥皂泡的过程有个更好的理解。又如在学习了《青山处处埋忠骨》、《军神》、《清贫》等课文后,结合学校红色主题教育,探访陈云故居,设计一系列探究作业,让学生深刻体会红色革命精神。

活动探究式的作业,能让每个学生都参与到其中,让学生在经历和探索中获得体验,不仅是知识层面的灌输,更是自身语文素养的生成与提升。

2.情境实践式作业

《语文课程标准》指出:联系生活中的实际问题开展学习活动,在实现语文学习目标的同时,提高对自然、社会现象与问题的认识,增强在与自然、社会和他人互动中的应对能力。因此在作业设计时,可以结合生活情境,让学生在实践中对获取的知识和经验加以认证和巩固。

如在学习了《商量》后,布置了“与爸爸妈妈商量一件最想做的事。是否成功?”的作业;又如在学习了《传统节日》后,布置了“端午节、清明节、元宵节、中秋节都是我国的传统节日,它们都有着各自的传统美食,请你选一个传统节日,与爸爸妈妈一起做一做美食,体会节日的快乐吧。”的作业,让学生在实践中体会节日习俗,丰富生活的体验。

教育源于生活、寓于生活、用于生活,将教育的活动、作业与生活情境融合,在实践中体验中使学生体会到教育就在身边,感受教育带来的生活化乐趣。

3.主题演绎式作业

《语文课程标准》指出:语文课程应引导学生丰富语言积累,培养语感,发展思维,初步掌握学习语文的基本方法,养成良好的学习习惯,促进学生和谐发展,使他们提高思想道德修养和审美情趣,逐步形成良好的个性和健全的人格。因此作业作为课堂的延伸,可以适时地设计一些具有想象性、拓展性、体验性等具有延展性的作业,满足学生的发展需要。

例如,在学习了《小蝌蚪找妈妈》、《小马过河》等富有情趣,适合表演的课文时,设计分组排演课本剧的作业,演一演;在学习了《绿》、《白桦》等语言优美,适合诵读的课文时,设计个人朗诵或集体朗诵的作业,朗诵自己喜欢的诗歌或文章;在学习了《守株待兔》、《猎人海力布》等寓言、神话故事类的课文时,设计“小小故事汇”的作业,让学生讲讲自己喜欢的故事。

主题演绎式作业充分发挥了学生的表达力、想象力、创造力,改变了文本作业的单一形式,将作业和能力训练融入在学生喜闻乐见的形式中,给予学生更多展示自己的机会,让学生在作业中释放自己的潜能,体验满足与自信,获得个性的和谐发展。

4.跨学科式作业

《语文课程标准》指出:拓宽语文学习和运用的领域,注重跨学科的学习,使学生在不同内容和方法的相互交叉、渗透和整合中开阔视野,提高学习效率。因此在语文学习的过程中可以适时地与其他学科融合,这不仅是在教学过程中,也可以在作业中体现。

例如在《我是小学生》的作业设计中,让学生通过唱一唱《上学歌》,激发学生爱学习,爱劳动,爱祖国的情感;在《写观察日记》的作业设计中,让学生通过画画的方式,将观察对象的变化记录下来,再配上文字说明,使得观察日记更饱满;在《制定班级公约》的作业设计中,结合道德与法治学科《我们的班规我们订》一课的内容,让学生自主搜索、制定、优化班级公约。

跨学科式作业,可以采用其他学科的艺术表现形式,也可以和其他学科的教学内容关联起来。跨学科作业重新整合了学生的学习资源,使得作业更加丰富、多样,充分调动了学生的学习积极性和主动性,有利于学生语文素养和人文素养的全面提高。

三、多维度评价,优化作业反馈

1.多元评价主体,提高反馈客观性

一般的作业评价主体是教师,这样的评价往往会夹杂着教师的主观情感,因此根据需要可以让学生、家长、社区、专业人员等适当参与评价活动,将教师的评价、学生的自评及互评、家长的评价和社会评价相结合。多元的评价主体,可以提高反馈的客观性,也更利于每个学生的发展。

2.分层评价标准,提高反馈准确性

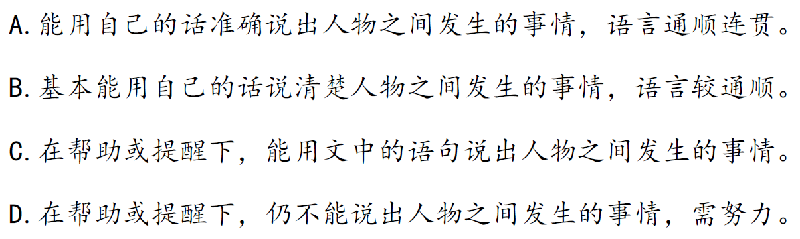

分层的评价标准可以是针对分层作业的分层要求,也可以是针对未分层作业的不同要求。分层评价能够满足不同层次学生的学习需求,达到精确化评价的目标。如《跳水》的分层作业第1题,设计了如下分层评价标准:

评价标准的分层尊重了学生个体的差异,为的是能给学生一个更准确的反馈,帮助他们更好地学习,促进自我的发展。

3.多元评价工具,提高反馈全面性

多渠道融合的作业形成了多样的作业形式,那就需要多元的评价工具对作业进行评价。多元的评价工具可以及时发现问题,为作业提供方向和指引,根据评价工具的不同表现形式主要有文字型、互动型、图表型、表彰型等。

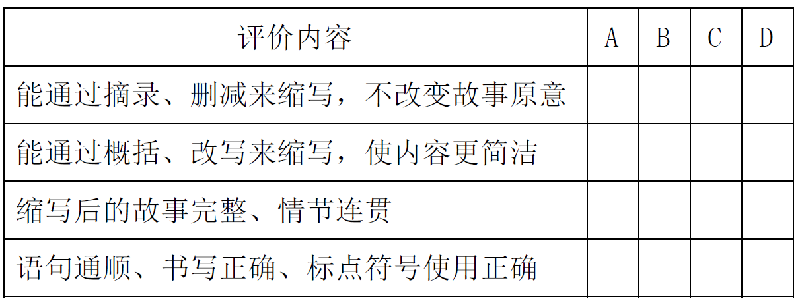

文字型和互动型多为即时性评价工具,如圈画、评语、贴纸等,图表型的工具可以将反馈细化,如习作的评价标准(图1),表彰型多为结果型评价工具,比如“小小故事汇”作业中评选“最佳故事奖”、“故事大王”等(图2)。

图1 图2

多元的评价工具旨在做到以生为本,对学生的活动过程和结果进行综合评价,真正做到以评价促学生的综合发展。

作业作为一种检验学生学习效果、帮助学生巩固提升的工具,是教育教学的重要组成部分。随着“双减”的进一步落实,教师要不断更新教学理念,提高教学素养,不断优化作业的设计、实施与评价,以此来促进教学的进步,促进学生的发展。